送配電工学

送電線

送電線の一般的な構成についてみていきます。

導体

送電線はその性質上、大きな電流を流す必要があります。ということは、導体の断面積は大きいほうが良いのでしょうか。大きい電流を流したいので、断面積を大きくする。直流の場合はこれで済みます。しかし、交流の場合は大きくすればよいというものではありません。これは交流では表皮効果が発生するためです。

表皮効果とは、交流において導体の表面に多く電流が流れ中心にはあまり電流が流れなくなる現象です。このため、断面積を大きくしたとしても中心には電流があまり流れてくれないため、太くした意味がなくなってしまいます。

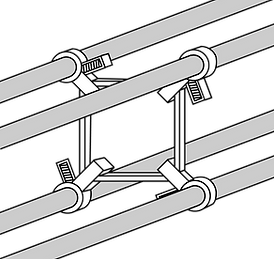

そこで、交流の場合には「導体の本数を増やす」という手段がとられています。これを「多導体化する」といいます。これにより効率よく、大電流を流すことが可能となります。実際に送電線を見てみると、275kV程度では2本、500kV程度では4本をスペーサでつないで利用しているのが確認できると思います。また、東京電力には設計上1000kVに耐えられる送電線(500kVで運用中)が存在し、この路線は8本をまとめて利用しています。次に4本の多導体で用いられるスペーサーの例を示します。

多導体化は他にも良い影響を与えます。まず、コロナ放電の抑制です。コロナ放電とは、電線の周囲の空気が電圧に耐えられず絶縁破壊してしまう現象で、光エネルギーや音エネルギーとして損失が生じます。さらに、周囲に電波障害を起こすほか、夜間の静かなときには人の耳に聞こえる騒音も出します。多導体化することで、電線表面の電位の傾きが小さくなるため、コロナ開始電圧が高くなりコロナ放電を抑えることができます。また、多導体化によりインダクタンスの低下も見込まれます。

回線

我が国においては基本的に3相交流が用いられています。すなわち、120°(2π/3)ずつ位相がずれた3つの交流を3本の電線を使って送ります。この利点は「戻り線がいらない」ことです。本来であれば電気は閉回路を作らなければ流れないため、需要先から発電所へ戻る電線が必要となります。しかし、三相交流では120°ずつ位相がずれているため、この3つの戻り線を1本にまとめてしまうと、互いに打ち消しあい電流が流れません。つまり、戻り線を取り除いてしまっても問題がないという事になるのです。

このことから、送電線の基本単位は3組の電線で1セットになります。これを「回線」と呼びます。送電線は冗長性を上げるため一般に2回線(場合によってはそれ以上)用意されています。したがって、電力を送るための電線は一般に6本(3相×2回線)はられている、という事になります(各電線はよく見てみると初めに書いたように複数本が束ねられています)。

架空地線

しかし、実際に送電線を見てみると7本ないし8本の電線があることに気づくと思います。これは、電力を送るための電線に加え、「架空地線」が一番上に張られているためです。架空地線はその名の通り地面と等電位になっている電線のことで、雷などから送電線を保護するために設備されています。もし送電線に雷が落ちようとした場合、それよりも高い位置に存在する架空地線に落ちて地面へと電流を流す役割を担っています。